Demnächst erscheint die Dokumentation „Die Möllner Briefe“. Es geht um einen feigen Brandanschlag – und ergreifende Zeilen, die in Köln aufbewahrt wurden.

Nach BrandanschlagBriefschatz in Köln aufbewahrt – „wussten nichts von der Existenz“

Copyright: Martina Goyert

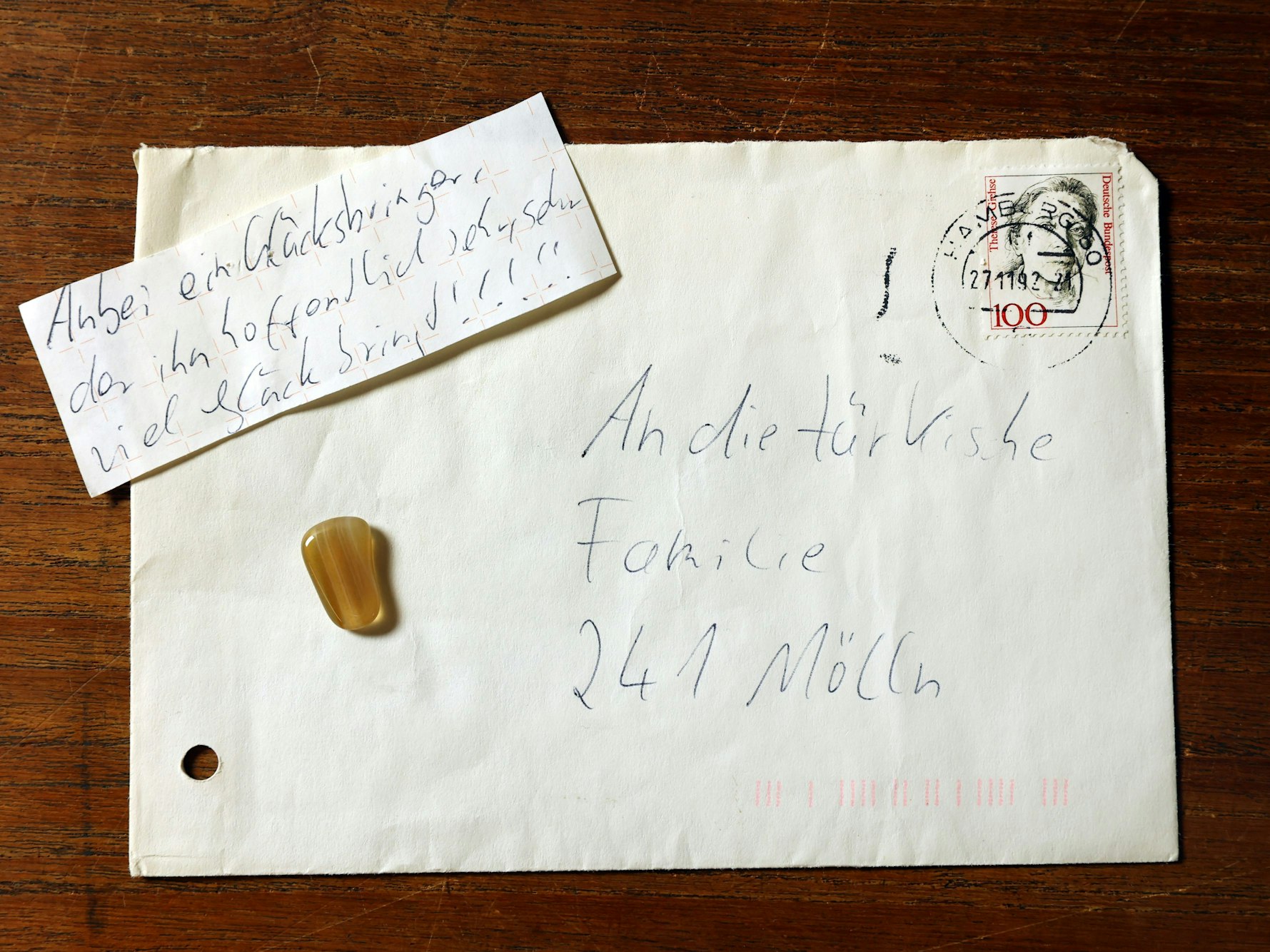

Ein 12-Jähriges Mädchen schickte im November 1992 diesen Brief „An die türkische Familie“ in Mölln.

Es sind bewegende, manchmal zu Tränen rührende Zeitzeugnisse. Briefe, die nach Mölln adressiert waren – und die in Köln bewahrt werden.

Fast 500 Botschaften der Anteilnahme waren nach den rassistischen Brandanschlägen in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt, die 1992 drei Todesopfer forderten, den Hinterbliebenen der Familie Arslan geschrieben worden – doch nur wenige kamen wirklich bei ihnen an. Die Dokumentation „Die Möllner Briefe“, die am 14. Februar bei der Berlinale erstmals gezeigt wird, erzählt die erstaunliche Geschichte.

Tödlicher Anschlag: Herzergreifende Briefe in Köln aufbewahrt

Im vierten Stock des Ehrenfelder Bezirksrathauses an der Venloer Straße befindet sich das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland (Domid), in dem ein Konvolut mit 908 Briefen, Postkarten, Trauerkarten und Zeichnungen aufbewahrt und auch digitalisiert ist.

Die meisten Briefe, mit denen die Absender ihre Solidarität und Trauer bekunden wollten, stammen aus Deutschland, auch aus Köln. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte einer Berufsschule in Porz teilten in einem Telegramm ihr Entsetzen mit über die „Mordanschläge in Mölln“, den ersten rassistischen Brandanschlag im wiedervereinigten Deutschland: „Wir möchten gegenüber den Opfern unser mitempfundenes Beileid aussprechen.“

Hier lesen: Opfer betrunken Kölner Polizei lässt Taxifahrer hochgehen – fast 55.000 Euro Beute

Ein weiteres Schreiben stammt von einer Kölnerin, die die Familie „und alle anderen ausländischen Mitbürger“ bittet, „sich von Gewalt nicht vertreiben zu lassen.“ Sie schreibt: „Ich lebe in Köln – ohne türkische Geschäfte, Mitbürger und Mitstudenten wäre unser aller Leben ärmer.“ Sie schreibt weiter: „Lieber Herr Arslan, Worte können nicht ausdrücken, welche wütende Ohnmacht, gemischt mit Trauer und Scham, mich seit der Nachricht vom hinterhältigen Mord an Ihren Familienangehörigen festhalten.“

Ein 12-jähriges Mädchen aus Hamburg, das schreibt, ihr Vater könne „keine Ausländer ab“ und schimpfe ständig über sie, schickte der Familie mit den herzlichsten Wünschen postalisch einen „Glücksbringer“, einen kleinen Stein.

Das Fanal von Mölln, im Jahr vor Solingen: Die Täter, zwei später für das Verbrechen verurteilte Neonazis, hatten am 23. November 1992 nach Mitternacht nacheinander Molotowcocktails in zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser geworfen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Ratzeburger Straße konnten sich aus dem brennenden Haus retten, teils durch Sprünge und durch ein Abseilen aus dem Fenster.

Im von der Familie Arslan bewohnten Haus in der Mühlenstraße endete das Feuer tödlich – für die zehnjährige Yeliz Arslan, ihre 14-jährige Cousine Ayse Yilmaz und die 51-jährige Bahide Arslan, die versucht hatte, die beiden Mädchen zu retten. Zuvor war es ihr gelungen, ihren siebenjährigen Enkel Ibrahim in nasse Tücher zu wickeln und so vor dem Tod zu bewahren.

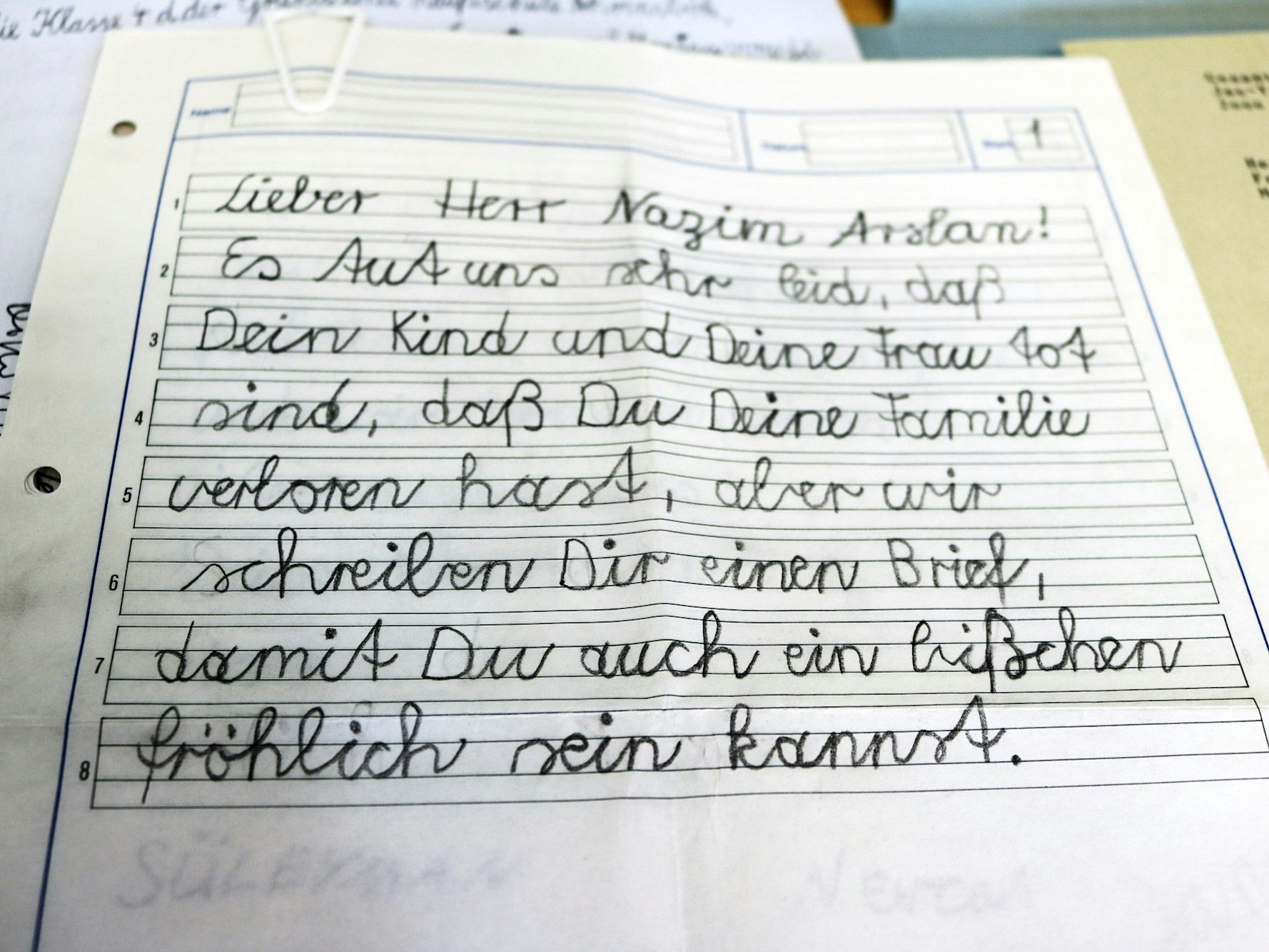

Copyright: Domid

Aus einer Grundschuie kam dieser Brief.

Im beeindruckenden Film der Berliner Regisseurin Martina Priessner steht Ibrahim Arslan im Zentrum der Erzählung. Mit ihm, dem engagierten Überlebenden, hat sie unter anderem das Hamburger Glücksstein-Mädchen ausfindig gemacht und getroffen. Das Feuer-Trauma und die Trauer um die Toten sind ständige Begleiter des heute zweifachen Vaters.

Vor einigen Jahren nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung. Eine Studentin, eine Bekannte der Familie, war im Stadtarchiv von Mölln auf das Konvolut von Schreiben voller ehrlicher Anteilnahme gestoßen, die eigentlich in die Hände der Arslans gehört hätten.

Hier lesen: Nach Kölner Explosionen Nächste Anklage – diese Prozesse werden anders

„Wir wussten nichts von der Existenz der Briefe. Dabei wären sie für uns damals sehr wichtig gewesen. Sie hätten uns etwas Trost gespendet“, sagt Ibrahim Arslan. Der Film zeigt, wie er und andere Überlebende mit den heute Verantwortlichen der Stadt versuchen, das nicht restlos zu rekonstruierende Versäumnis aufzuarbeiten.

Bereits zuvor hatte die Familie Relikte aus dem Feuerhaus, wie ein angesengten kleinen Koran und Spielsachen der Kinder, dem Kölner Dokumentationszentrum Domid anvertraut. Auch bezüglich der Briefe wurde für den Ort entschieden, an dem, so Arslan, „Migrationsgeschichte erzählt, aufgearbeitet und studiert wird.“