„Bläcke Fott“ gegen die ObrigkeitKennen Sie das kuriose Kunstwerk vom Alter Markt?

Copyright: Zik_EXPRESS_Koeln

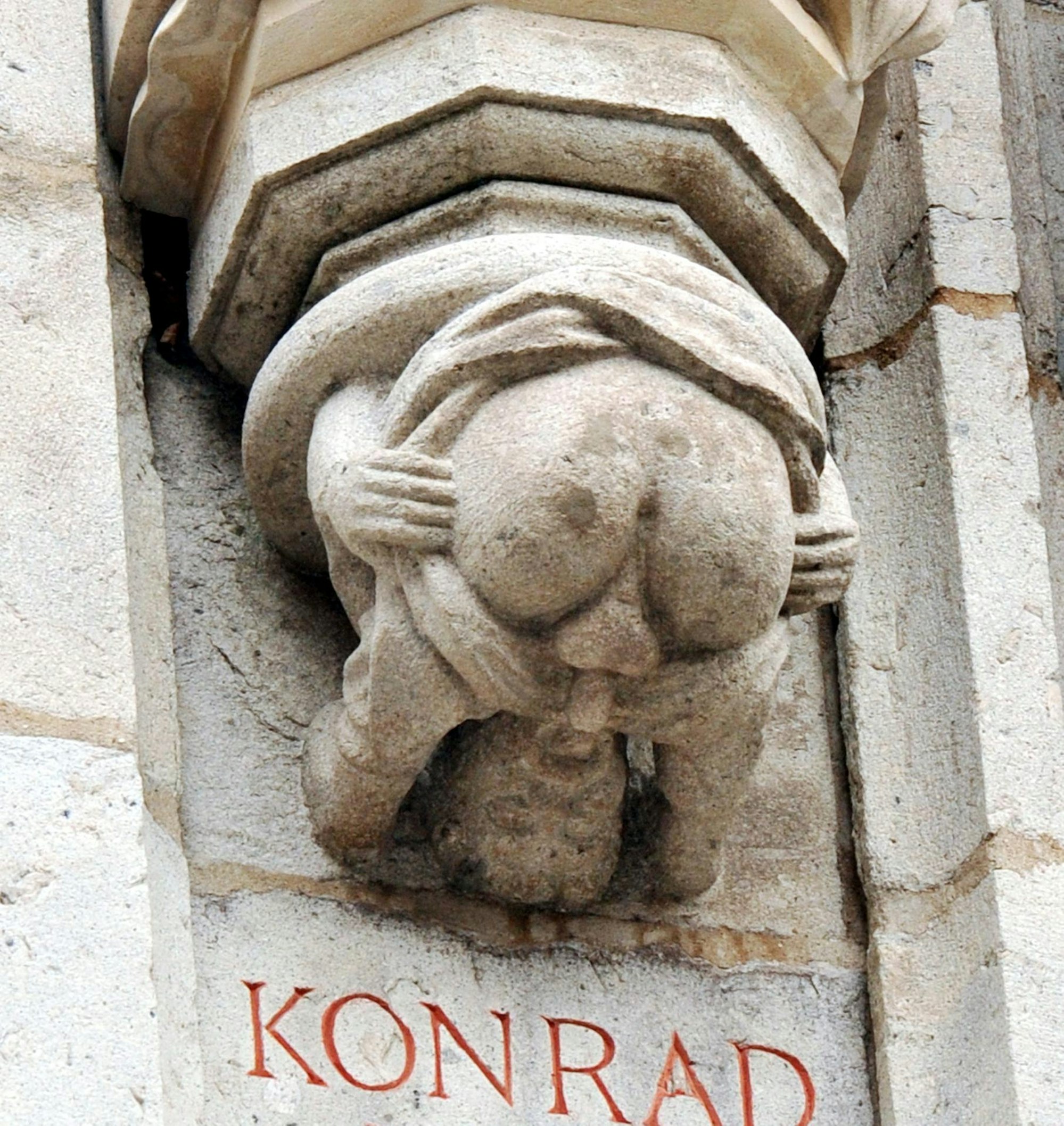

Der Kallendresser in seiner ganzen Pracht – gestaltet vom Düsseldorfer Künstler Mataré

Köln – Der Kerl am Alter Markt 24 gehört wohl zu den kuriosesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Hier hängt seit dem 6. Februar 1964 der Kallendresser ganz oben an der Hauswand. Geschaffen vom (Düsseldorfer) Bildhauer und Kunstprofessor Ewald Mataré erinnert er an die Figur, die schon im mittelalterlichen Köln eine dringliche Rolle spielte.

Copyright: Uwe Weiser

Heute prangt der Kallendresser am Alter Markt 26.

Mit „bläcker Fott“ am Rathaus und am Alter Markt

Kallendresser: Das ist zuerst einmal ein kölscher Ausdruck für jemanden, der seine Notdurft (Dress) in der Regenrinne (Kall) verrichtet. Man könnte ihn also „Regenrinnen-Scheißer“ nennen. Und er findet sich – natürlich mit „bläcker Fott“ – an den Konsolen der Figuren des Kölner Rathausturms und eben am Alter Markt 24.

Copyright: Alexander Schwaiger

Der „Kölner Spiegel“ am Kölner Rathausturm: Manch einer meint darin eine Auto-Fellatio-Szene zu sehen.

Auch beim „Kölner Spiegel" könnte man erröten

Man unterscheidet zwei Typen, von denen im Mittelalter um 1410 mindestens fünf am Rathausturm prangten (jetzt sind es nur noch drei): Den „Kallendresser“ und den „Kölner Spiegel“.

Der Kallendresser ist in hockender Pose im Profil dargestellt, der Spiegel kehrt dem Betrachter den Hintern zu und steckt den Kopf zwischen die Beine. Mach einer stellt bei genauer Betrachtung fest, dass es sich dabei auch um eine „Auto-Fellatio“-Szene, sprich um „Oral-Sex an und für sich“ handeln könnte.

Copyright: Fritz Eschen

Der Düsseldorfer Bildhauer Ewald Mataré (1887 bis 1965) schuf den Kallendresser. Auch das Südportal des Kölner Doms wurde von ihm gestaltet.

Drei Thesen zum Ursprung der kölschen Sehenswürdigkeit

Über den Ursprung des Kallendressers gibt es drei Thesen, die Werner Schäfke, ehedem Chef des Kölnischen Stadtmuseums, mal zusammengefasst hat. Die erste geht davon aus, dass empörte Bürger das Relief anbringen ließen, um Rats- und Kirchenherren deutlich ihre Meinung kundzutun.

Abt von Groß St. Martin kam nicht gut an

Um diese These auszuschmücken gibt es da die Geschichte über den Abt von Groß St. Martin, der einen Übeltäter, der in die Immunität des Klosters geflüchtet war, den städtischen Bütteln ausgeliefert hat. Die Kölner Bürger waren ziemlich erbost.

Der Schneider und sein lauter Nachbar

These zwei ist nicht minder interessant: In einem Haus am Alter Markt soll ein Schneider unterm Dach gewohnt haben, den der darunter wohnende Musiker ständig mit einer Trompete oder Tuba nervte. Statt auf dessen Wünsche nach Ruhe einzugehen, öffnete der Musikant auch noch das Fenster. Das nutzte der verzweifelte Schneider zu einer erfolgreichen Zielübung...

Zur Erledigung der „Geschäfte“ die Regenrinne benutzt

Und dann gibt es auch noch die Sage um den Dachdecker vom Alter Markt, der zu faul gewesen sein soll, zur Erledigung seiner „Geschäfte“ den dafür bestimmten Ort auf dem Hinterhof aufzusuchen. Bald störte der stickende Berg in der Rinne die Nachbarschaft und die Stadt musste eingreifen.

Jupp Engels sorgte für das Überleben des Kallendressers

Über die Bedeutung der Figur wurde viel nachgedacht. Frei interpretiert kam so manch einer zu dem Schluss, sie bedeutete so viel wie: „Wenn dir was nicht passt, dann scheiß drauf.“

Sein Überleben verdankt der Kallendresser Jupp Engels (1909–1991). Der war Architekt und ist bis heute für sein Engagement für Köln und das kölsche Brauchtum bekannt.

Ursprünglich war die Figur eher züchtig

1956 kauft er ein nach dem Krieg freies Grundstück am Alter Markt und baut ein neues Haus drauf. Bei den Ausschachtungen fördern die Bauarbeiter einen mittelalterlichen Torbogen aus der Erde und Engels tauscht ihn beim Eigentümer eines anderen Hauses gegen die Rechte an der ehemals steinernen Figur des Kallendressers ein.

Diese zeigt übrigens einen züchtig, mit wallendem Hemd bekleideten Mann, der hockend seiner eindeutigen Tätigkeit nachgeht. Die von Ewald Mataré geschaffene Figur aus grünpatiniertem Kupferblech wiederholt das Thema frei – und sehr plastisch.

Original hing an einem Haus aus dem 18. Jahrhundert

Das Original hing an einem im 18. Jahrhundert erbauten Haus, oben am Hausgiebel vor dem Dach. Entstanden sein soll es nach einem Streit zwischen dem Bauherrn, seinem Architekten und dem Dachdeckermeister, der den Wortwechsel beendet mit den Worten: „Ich riss och Jet in de Kall, lost Se och matche, wovon ehr wellt.“

Bauherr ließ die Figur an seinem Haus verewigen

Der Bauherr, wohl mit Sinn für Humor ausgestattet, erklärt danach dem Architekten „Jetzt verewigt mir den Dachdeckermeister da oben am Giebel in der von ihm angegebenen Stellung“. Sein Wille geschah.